2019年05月20日

春季消防演習

5月18日土曜日に小真木原競技場で開催された、鶴岡市春季消防演習に来賓として出席しました。

昨年は大雨による災害の影響で中止になりましたが、今年は天気に恵まれ、暑い中での演習でした。

今年、新しく導入された、津波・大規模風水害対策車両、水陸両用バギー車も披露されました。

畠山消防団長始め、消防団員の皆様、

本当にお疲れ様でした。

日頃の活動に改めまして感謝申し上げます。

昨年は大雨による災害の影響で中止になりましたが、今年は天気に恵まれ、暑い中での演習でした。

今年、新しく導入された、津波・大規模風水害対策車両、水陸両用バギー車も披露されました。

畠山消防団長始め、消防団員の皆様、

本当にお疲れ様でした。

日頃の活動に改めまして感謝申し上げます。

Posted by 五十嵐かずひこ at

14:45

│Comments(0)

2019年05月13日

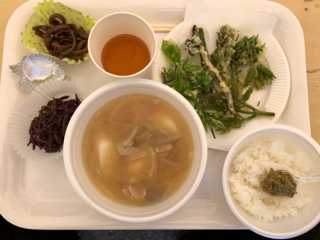

美味しいイベント大盛況!

最高の天気に恵まれた昨日の日曜日、

関川では第2回目となるうまいもん食堂が開催されました。

採れたての山菜の天ぷらやベロベロ餅、

最高に美味しかったです!

関川から今度は早田孟宗だまつりに向かいました!

12時半過ぎに到着したらなんと既に完売して、後片付けの最中でした。

大盛況過ぎて1時間半でイベントは終了してしまったようです。

早田孟宗を食べ損ねました。

どちらのイベントも、実行委員のみなさん、お疲れ様でした。

関川では第2回目となるうまいもん食堂が開催されました。

採れたての山菜の天ぷらやベロベロ餅、

最高に美味しかったです!

関川から今度は早田孟宗だまつりに向かいました!

12時半過ぎに到着したらなんと既に完売して、後片付けの最中でした。

大盛況過ぎて1時間半でイベントは終了してしまったようです。

早田孟宗を食べ損ねました。

どちらのイベントも、実行委員のみなさん、お疲れ様でした。

Posted by 五十嵐かずひこ at

07:01

│Comments(0)

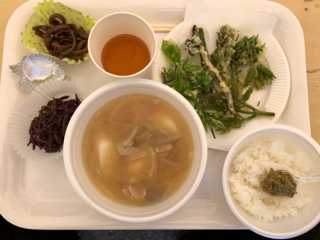

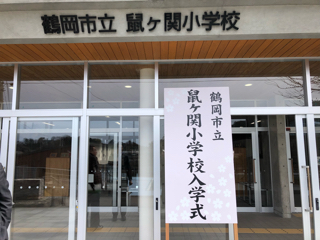

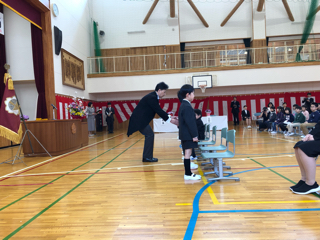

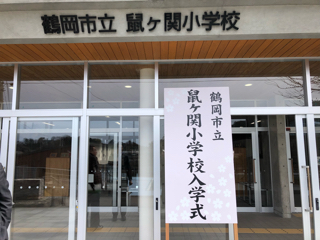

2019年04月08日

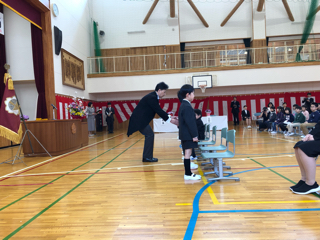

怒涛の入園式&入学式

【4月5日】鼠ヶ関保育園入園式

【4月6日】温海中学校入学式

【4月7日】加茂水産高校入学式

【4月8日】鼠ヶ関小学校入学式

ご入園、ご入学おめでとうございます!

皆さまのご活躍をご祈念申し上げます!

【4月6日】温海中学校入学式

【4月7日】加茂水産高校入学式

【4月8日】鼠ヶ関小学校入学式

ご入園、ご入学おめでとうございます!

皆さまのご活躍をご祈念申し上げます!

Posted by 五十嵐かずひこ at

23:39

│Comments(0)

2019年03月22日

3月定例会最終日

昨日は春のような暖かな一日でしたが、

今日はまた気温が下がってきました。

週末にかけてまた寒くなるようです。

さて、今日は三月議会の最終日。

10時から本会議です。

YouTubeでライブ配信していますので、

ぜひご覧ください。

https://youtu.be/uBv4IT6z1TU

今日はまた気温が下がってきました。

週末にかけてまた寒くなるようです。

さて、今日は三月議会の最終日。

10時から本会議です。

YouTubeでライブ配信していますので、

ぜひご覧ください。

https://youtu.be/uBv4IT6z1TU

Posted by 五十嵐かずひこ at

09:48

│Comments(0)

2019年03月07日

2019年03月04日

一般質問

今日は3月議会一般質問の二日目。

私は午前10時半過ぎ頃から、質問に立たせていただきます。

質問事項は下記の2つ。

①高速交通体系の整備促進について

②障害者スポーツの普及促進について

YouTubeでもライブ配信していますので、

どうぞご覧ください。

https://www.youtube.com/results?search_query=鶴岡市議会+youtube

私は午前10時半過ぎ頃から、質問に立たせていただきます。

質問事項は下記の2つ。

①高速交通体系の整備促進について

②障害者スポーツの普及促進について

YouTubeでもライブ配信していますので、

どうぞご覧ください。

https://www.youtube.com/results?search_query=鶴岡市議会+youtube

Posted by 五十嵐かずひこ at

09:04

│Comments(0)

2019年02月26日

3月定例会

今日も青空の好い天気でした。

今年は春の訪れが少し早いような気がします。

嬉しいですね。

さて、明日27日からいよいよ3月議会が始まります。

今議会には、平成31年度当初予算関係議案9件のほか、

専決処分の承認1件、補正予算3件、条例案件59件、

事件案件13件、人事案件3件が議案として提出されています。

しっかりと審議していきたいと思います。

今年は春の訪れが少し早いような気がします。

嬉しいですね。

さて、明日27日からいよいよ3月議会が始まります。

今議会には、平成31年度当初予算関係議案9件のほか、

専決処分の承認1件、補正予算3件、条例案件59件、

事件案件13件、人事案件3件が議案として提出されています。

しっかりと審議していきたいと思います。

Posted by 五十嵐かずひこ at

17:49

│Comments(0)

2019年02月15日

平成の経済史

平成の時代がもうすぐ終わろうとしている。

バブル経済で始まった平成の時代。

そしてバブル崩壊後デフレに突入した失われた20年。

やっと少し出口が見えてきたアベノミクス。

この時代を、大蔵官僚として20年、

その後、学者として10年、平成の世を過ごしてきた高橋洋一教授の著書、

「平成経済史」を読み解きながら紹介していきたいと思う。

【固定相場制への誤解が生んだ「プラザ合意」のデタラメ解釈】

昭和60(1985)年、ニューヨークのプラザ・ホテルで行われたG5において、

いき過ぎたドル高を是正する「プラザ合意」が発表された。

一般的にはドル高是正のために各国が外為市場に協調介入することになったとされているが、

真相は違う。

実は為替に介入するある状況をカッコつけて言い換えただけなのだ。

プラザ合意以降、「アメリカの圧力によって、政府が円高誘導をするようになた」といわれているが、

これはまったくのウソ。

むしろ「政府が為替に介入しなくなったことで円高になった」というのが正しい。

単に「介入をやめます」と宣言しただけのことを、

「プラザ合意」とカッコつけて言い換えているのが実情なのだ。

戦後長らく続いた1ドル=360円という円ドル相場。

なぜこれが続いたかについて、多くの人が

「固定制だからレートが変わらなかった」と思っているだろう。

だが、それは戦後日本経済における

”大いなる誤解”なのだ。

実は為替が絶対に動かないように、

政府は裏でガンガン介入してレートを維持していた。

つまり固定相場制というのは、

政府が為替に介入しまくることで初めて維持できるものなのである。

このことを前提にして、固定相場制から変動相場制に移行したとされる昭和48年以降を考えてみよう。

このときも、「変動相場制になりました。あとは市場に任せます」

というのは建前であって、実際には「ダーティ・フロート」と呼ばれる為替介入がずっと続けられていた。

ありていに言えば、円を安く設定しておくために、

裏では猛烈にカネを擦りまくっていた訳である。

ところがプラザ合意以降は、そうした介入をすることはなくなった。

為替レートを市場に任せ、本当の意味での変動相場制にしたのだ。

介入がなくなると、為替の動きはきわめてシンプルになる。

金融緩和で円の量を増やせば、円の価値がドルに対して相対的に低くなるから円安になる。

逆に、各国が金融緩和を進めているのに円の量を増やさなければ、円の価値が上がって円高に振れる。

実際に、プラザ合意前の円ドルレートは1ドル=235円前後だったが、

1年後には150円前後になった。

ところが円高不況の心配もなんおその。

プラザ合意からときを経ずして、

日本は「バブル景気」に突入していく。

※高橋洋一著「平成経済史」より転載。

バブル経済で始まった平成の時代。

そしてバブル崩壊後デフレに突入した失われた20年。

やっと少し出口が見えてきたアベノミクス。

この時代を、大蔵官僚として20年、

その後、学者として10年、平成の世を過ごしてきた高橋洋一教授の著書、

「平成経済史」を読み解きながら紹介していきたいと思う。

【固定相場制への誤解が生んだ「プラザ合意」のデタラメ解釈】

昭和60(1985)年、ニューヨークのプラザ・ホテルで行われたG5において、

いき過ぎたドル高を是正する「プラザ合意」が発表された。

一般的にはドル高是正のために各国が外為市場に協調介入することになったとされているが、

真相は違う。

実は為替に介入するある状況をカッコつけて言い換えただけなのだ。

プラザ合意以降、「アメリカの圧力によって、政府が円高誘導をするようになた」といわれているが、

これはまったくのウソ。

むしろ「政府が為替に介入しなくなったことで円高になった」というのが正しい。

単に「介入をやめます」と宣言しただけのことを、

「プラザ合意」とカッコつけて言い換えているのが実情なのだ。

戦後長らく続いた1ドル=360円という円ドル相場。

なぜこれが続いたかについて、多くの人が

「固定制だからレートが変わらなかった」と思っているだろう。

だが、それは戦後日本経済における

”大いなる誤解”なのだ。

実は為替が絶対に動かないように、

政府は裏でガンガン介入してレートを維持していた。

つまり固定相場制というのは、

政府が為替に介入しまくることで初めて維持できるものなのである。

このことを前提にして、固定相場制から変動相場制に移行したとされる昭和48年以降を考えてみよう。

このときも、「変動相場制になりました。あとは市場に任せます」

というのは建前であって、実際には「ダーティ・フロート」と呼ばれる為替介入がずっと続けられていた。

ありていに言えば、円を安く設定しておくために、

裏では猛烈にカネを擦りまくっていた訳である。

ところがプラザ合意以降は、そうした介入をすることはなくなった。

為替レートを市場に任せ、本当の意味での変動相場制にしたのだ。

介入がなくなると、為替の動きはきわめてシンプルになる。

金融緩和で円の量を増やせば、円の価値がドルに対して相対的に低くなるから円安になる。

逆に、各国が金融緩和を進めているのに円の量を増やさなければ、円の価値が上がって円高に振れる。

実際に、プラザ合意前の円ドルレートは1ドル=235円前後だったが、

1年後には150円前後になった。

ところが円高不況の心配もなんおその。

プラザ合意からときを経ずして、

日本は「バブル景気」に突入していく。

※高橋洋一著「平成経済史」より転載。

Posted by 五十嵐かずひこ at

22:01

│Comments(0)

2019年02月14日

混沌としてきた政局の見通し

平成の時代が残すところ2ヶ月半になった。

4月1日に発表される新元号が気になるところだ。

その4月には統一地方選が控えている。

鶴岡市では県議選候補者が一人増の少数激戦になりそうだ。

5月から新しい時代がスタートし、なんと今年のGWは

10連休だという。

そして6月にはG20が日本で開催され、

7月には参議院選挙がある。

場合によっては衆参ダブル選挙になる可能性も少なくない。

国会では予算審議の最中であるが、

野党は相変わらずのスタンスで揚げ足取りに躍起になっている。

【消費税増税について】

安倍首相は方針演説の中で、不退転の決意で実行すると言っている。

しかし、それは官僚が準備した原稿をそのまま読み上げただけで、

以前からリーマンショック級の事態が生じたら見直すとも言っている。

予算が通るまでは間違っても見直すとは言えないだろう。

言った時点で予算審議がストップし、内閣の総辞職になってしまう。

だが、予算成立後はわからない。

3月29日が期限のイギリスのEU離脱が混迷して、

こんな異常な事態が起こりうるのかというくらいに混沌としている。

このまま行ってしまったら、世界経済にとっては、リーマンショック級の大きな打撃となることは間違いない。

もうひとつ、中国の経済状況もかなり悪化している。

これも大きな危険を孕んでいる。

リーマンショック級の事件が2つも迫っているのだ。

しかも中国では消費税を16%から10%に引き下げる予定だという。

中国で下げると言っているときに、日本で増税するのは如何なものか。

こういった状況をみれば、消費増税を見送るのではないかと憶測できる。

【北方領土について】

もうひとつニュースで大きく取り上げているのが北方領土問題だ。

日本ではこの問題に関して、正確な歴史教育をしてこなかった。

政府にも大きな責任があると言える。

そもそも四島一括返還はあり得ない。

終戦の日付が日本と世界常識では違っている。

日本では8月15日を終戦記念日としているが、

世界の歴史では9月2日と認識されている。

終戦の後に違法に占拠されたという認識に無理がある。

日ソ共同宣言の後の経緯についても正しく伝えられていない。

1956年の日ソ首脳会談で、まず国交回復を先行させ、

平和条約締結後にソ連が歯舞群島と色丹島を日本に譲渡するという前提で、

改めて平和条約の交渉を実施するという合意がなされた。

ところが日本とソ連が仲良くなることを恐れたアメリカから待ったがかかった。

2島のみの返還は認めない。

4島一括返還でなければ沖縄の返還はあり得ないと恫喝された。

このアメリカからの縛りがずっと続いてきたのだ。

それがトランプ政権になってから状況が少し変わった。

2島の返還を前提にした交渉を認めたのだ。

それで、これまで交渉すらできなかったものが、

やっと交渉に進めることができたというのが真実だ。

それで前回の日露首脳会談後に、プーチン大統領も、

交渉を推し進めることに合意し、約束するとまで言った。

これまで70年近く交渉すらできなかったものが、

やっと交渉のスタートを切ることができたのだ。

ただし、これまでの70年で解決しなかった問題が、

そう簡単に解決するとは思えない。

まだまだ課題は多いと思うが、一歩前進できたことは間違いない。

相変わらず日本の新聞やテレビが、正しい報道が全くできていないことに憤りを感じる。

4月1日に発表される新元号が気になるところだ。

その4月には統一地方選が控えている。

鶴岡市では県議選候補者が一人増の少数激戦になりそうだ。

5月から新しい時代がスタートし、なんと今年のGWは

10連休だという。

そして6月にはG20が日本で開催され、

7月には参議院選挙がある。

場合によっては衆参ダブル選挙になる可能性も少なくない。

国会では予算審議の最中であるが、

野党は相変わらずのスタンスで揚げ足取りに躍起になっている。

【消費税増税について】

安倍首相は方針演説の中で、不退転の決意で実行すると言っている。

しかし、それは官僚が準備した原稿をそのまま読み上げただけで、

以前からリーマンショック級の事態が生じたら見直すとも言っている。

予算が通るまでは間違っても見直すとは言えないだろう。

言った時点で予算審議がストップし、内閣の総辞職になってしまう。

だが、予算成立後はわからない。

3月29日が期限のイギリスのEU離脱が混迷して、

こんな異常な事態が起こりうるのかというくらいに混沌としている。

このまま行ってしまったら、世界経済にとっては、リーマンショック級の大きな打撃となることは間違いない。

もうひとつ、中国の経済状況もかなり悪化している。

これも大きな危険を孕んでいる。

リーマンショック級の事件が2つも迫っているのだ。

しかも中国では消費税を16%から10%に引き下げる予定だという。

中国で下げると言っているときに、日本で増税するのは如何なものか。

こういった状況をみれば、消費増税を見送るのではないかと憶測できる。

【北方領土について】

もうひとつニュースで大きく取り上げているのが北方領土問題だ。

日本ではこの問題に関して、正確な歴史教育をしてこなかった。

政府にも大きな責任があると言える。

そもそも四島一括返還はあり得ない。

終戦の日付が日本と世界常識では違っている。

日本では8月15日を終戦記念日としているが、

世界の歴史では9月2日と認識されている。

終戦の後に違法に占拠されたという認識に無理がある。

日ソ共同宣言の後の経緯についても正しく伝えられていない。

1956年の日ソ首脳会談で、まず国交回復を先行させ、

平和条約締結後にソ連が歯舞群島と色丹島を日本に譲渡するという前提で、

改めて平和条約の交渉を実施するという合意がなされた。

ところが日本とソ連が仲良くなることを恐れたアメリカから待ったがかかった。

2島のみの返還は認めない。

4島一括返還でなければ沖縄の返還はあり得ないと恫喝された。

このアメリカからの縛りがずっと続いてきたのだ。

それがトランプ政権になってから状況が少し変わった。

2島の返還を前提にした交渉を認めたのだ。

それで、これまで交渉すらできなかったものが、

やっと交渉に進めることができたというのが真実だ。

それで前回の日露首脳会談後に、プーチン大統領も、

交渉を推し進めることに合意し、約束するとまで言った。

これまで70年近く交渉すらできなかったものが、

やっと交渉のスタートを切ることができたのだ。

ただし、これまでの70年で解決しなかった問題が、

そう簡単に解決するとは思えない。

まだまだ課題は多いと思うが、一歩前進できたことは間違いない。

相変わらず日本の新聞やテレビが、正しい報道が全くできていないことに憤りを感じる。

Posted by 五十嵐かずひこ at

11:33

│Comments(0)

2019年01月24日

自殺者減少の本当の理由

警察庁が18日発表した自殺統計によれば、2018年の全国の自殺者数は2017年より723人少ない2万598人(3.4%減)で、9年連続減少した。2.1万人を下回ったのは37年ぶり。人口10万人当たりの自殺者数(自殺死亡率)は0.5人減って16.3人。1978年統計開始以来、最少になった。

嘉悦大学教授の高橋洋一氏は自殺者の減少は金融緩和政策の「成果」だと解説している。

自殺と金融政策がなかなか結びつかないというのが、一般の人の感覚だろう。

だが米国などでは金融政策は雇用政策だと認識されているし、日本でも失業率が低くなると、自殺率が下がる傾向があるのだ。

自殺の原因・動機が複雑なことは確かだが、景気動向と密接にからむものもある。

警察庁では、自殺の原因・動機を、家庭問題、健康問題、経済生活問題、勤務問題、男女問題、学校問題、その他に分けている。

原因や動機の中で、健康問題と失業などの経済生活問題が占める割合は、年によって大きく変動し、その度合いは景気の動向に密接に関係がある。

具体的には、景気が悪く失業率が高くなると自殺率は上がり、逆に、好況で失業率が低くなると自殺率が下がる傾向がある(図1)。

高橋教授の推計では、1998年-2018年の両者の相関係数は0.86になっている。

失業率を1%低下させることができると、自殺者を3000人程度、減らすことができる計算だ。

なお、こうした時系列については、トレンドの影響を受けるために、見かけ上の相関係数が高くなるという意見もあるが、トレンドを除去しても、失業率と自殺率の間には高い相関が見られる。

金融政策と雇用の関係を図式で表せば、次のようになる。

金融政策→実質金利変化→GDPギャップ変化→雇用→物価変化

ここで、GDPギャップ変化→雇用は、実質国内総生産の成長率と失業率の変化に負の相関がみられるという経験則、オークン法則そのものだ。実質GDP成長率が上昇すると失業率は低下する。

雇用→物価変化は、賃金上昇率と失業率に負の相関があり、さらに失業率と物価上昇率は密接な関連があるとするフィリップス曲線を示す。

この図式の中で、金融政策→実質金利変化は、財政政策→有効需要変化と置き換えてもいい。

そしてさらに、金融緩和の結果、雇用が増加すると、社会安定につながる。

失業率が低下すれば自殺率が低下するのと同様に、失業率の低下は犯罪率の低下とも相関があるからだ。

つまり、職が得られれば、経済生活問題による自殺は減り、犯罪も減る。こうしたことは、過去のデータからも確認できる。つまり、金融緩和すれば、自殺率や犯罪率は減少する。

こうして金融政策は、雇用創出という経済効果のほか、その副産物として社会を安定させるという効用がある。このことはもっと知られてもいいことだ。

だが、そもそも日本では金融政策が雇用政策であるということすら認識されていない。

昨年10月に出された白川方明・前日本銀行総裁の著書『中央銀行』にも、金融政策と雇用との関係の記述は一切ない。

また金融政策と社会安定の関係についての日銀の認識も、はっきり言えば心もとない。

金融政策と雇用でいえば、日本の経済学者で、上記のマクロ経済の関係を数量的に理解している学者は一流でも少ないように思われる。数学や統計の基礎訓練が海外と比較してできていないからだろう。

インフレ目標と雇用の関係についても、やや誤解がある。

インフレ目標は、雇用の増加に伴い一般的にはインフレ率が上がる傾向があるために、過度な雇用を作ろうとしてインフレ率が上がりすぎるのを防ぐ役割がある。

金融緩和によって失業率が低下する中、インフレ率が上がらないのは、デフレでない限り金融政策としてはそれほど失敗ということではない。

ただいずれにしても、アベノミクスの金融緩和によって雇用が創出され失業率が低下した。その結果、自殺率が下がるのは予想通りだ。

それが、冒頭の警察庁データでも確認できたわけだ。

金融政策と雇用、失業率と自殺率の相関について、ここまでは全国レベルのマクロの話を書いたが、地方レベルでも同様の傾向になることが多い。

ただし、全国レベルの自殺率は、基本的に景気や失業率、もっと言えば金融政策と相関があるといっていいが、地方の自治体レベルでは、自治体独自の取り組みによって、自殺率が全国を下回ったりする(逆に工夫努力がされないと上回る)ことがある。

一例として大阪府を取り上げよう。

図2を見れば大阪府の自殺率(10万人当たり自殺者数)も、2008年頃から、全国と同様に低下している。

そこで、全国の数字をベンチマークとして、大阪の自殺率-全国の自殺率を見てみると、次のようになる。

2000年-2007年の平均は▲1.4人、2008年-2017年平均は▲2.7人だ。

大都市は所得水準が高いことから、自殺率は全国平均より低い。大阪府の場合も、2008年に橋下府政になる以前も全国平均より低かったが、橋下府政以降、差は広がっている。

これは、橋下府政以降、行政が雇用創出や自殺防止などに取り組んだからだと、考えている。

******************************************

※以上、ダイヤモンドオンライン:「高橋洋一の俗論を撃つ」より引用

嘉悦大学教授の高橋洋一氏は自殺者の減少は金融緩和政策の「成果」だと解説している。

自殺と金融政策がなかなか結びつかないというのが、一般の人の感覚だろう。

だが米国などでは金融政策は雇用政策だと認識されているし、日本でも失業率が低くなると、自殺率が下がる傾向があるのだ。

自殺の原因・動機が複雑なことは確かだが、景気動向と密接にからむものもある。

警察庁では、自殺の原因・動機を、家庭問題、健康問題、経済生活問題、勤務問題、男女問題、学校問題、その他に分けている。

原因や動機の中で、健康問題と失業などの経済生活問題が占める割合は、年によって大きく変動し、その度合いは景気の動向に密接に関係がある。

具体的には、景気が悪く失業率が高くなると自殺率は上がり、逆に、好況で失業率が低くなると自殺率が下がる傾向がある(図1)。

高橋教授の推計では、1998年-2018年の両者の相関係数は0.86になっている。

失業率を1%低下させることができると、自殺者を3000人程度、減らすことができる計算だ。

なお、こうした時系列については、トレンドの影響を受けるために、見かけ上の相関係数が高くなるという意見もあるが、トレンドを除去しても、失業率と自殺率の間には高い相関が見られる。

金融政策と雇用の関係を図式で表せば、次のようになる。

金融政策→実質金利変化→GDPギャップ変化→雇用→物価変化

ここで、GDPギャップ変化→雇用は、実質国内総生産の成長率と失業率の変化に負の相関がみられるという経験則、オークン法則そのものだ。実質GDP成長率が上昇すると失業率は低下する。

雇用→物価変化は、賃金上昇率と失業率に負の相関があり、さらに失業率と物価上昇率は密接な関連があるとするフィリップス曲線を示す。

この図式の中で、金融政策→実質金利変化は、財政政策→有効需要変化と置き換えてもいい。

そしてさらに、金融緩和の結果、雇用が増加すると、社会安定につながる。

失業率が低下すれば自殺率が低下するのと同様に、失業率の低下は犯罪率の低下とも相関があるからだ。

つまり、職が得られれば、経済生活問題による自殺は減り、犯罪も減る。こうしたことは、過去のデータからも確認できる。つまり、金融緩和すれば、自殺率や犯罪率は減少する。

こうして金融政策は、雇用創出という経済効果のほか、その副産物として社会を安定させるという効用がある。このことはもっと知られてもいいことだ。

だが、そもそも日本では金融政策が雇用政策であるということすら認識されていない。

昨年10月に出された白川方明・前日本銀行総裁の著書『中央銀行』にも、金融政策と雇用との関係の記述は一切ない。

また金融政策と社会安定の関係についての日銀の認識も、はっきり言えば心もとない。

金融政策と雇用でいえば、日本の経済学者で、上記のマクロ経済の関係を数量的に理解している学者は一流でも少ないように思われる。数学や統計の基礎訓練が海外と比較してできていないからだろう。

インフレ目標と雇用の関係についても、やや誤解がある。

インフレ目標は、雇用の増加に伴い一般的にはインフレ率が上がる傾向があるために、過度な雇用を作ろうとしてインフレ率が上がりすぎるのを防ぐ役割がある。

金融緩和によって失業率が低下する中、インフレ率が上がらないのは、デフレでない限り金融政策としてはそれほど失敗ということではない。

ただいずれにしても、アベノミクスの金融緩和によって雇用が創出され失業率が低下した。その結果、自殺率が下がるのは予想通りだ。

それが、冒頭の警察庁データでも確認できたわけだ。

金融政策と雇用、失業率と自殺率の相関について、ここまでは全国レベルのマクロの話を書いたが、地方レベルでも同様の傾向になることが多い。

ただし、全国レベルの自殺率は、基本的に景気や失業率、もっと言えば金融政策と相関があるといっていいが、地方の自治体レベルでは、自治体独自の取り組みによって、自殺率が全国を下回ったりする(逆に工夫努力がされないと上回る)ことがある。

一例として大阪府を取り上げよう。

図2を見れば大阪府の自殺率(10万人当たり自殺者数)も、2008年頃から、全国と同様に低下している。

そこで、全国の数字をベンチマークとして、大阪の自殺率-全国の自殺率を見てみると、次のようになる。

2000年-2007年の平均は▲1.4人、2008年-2017年平均は▲2.7人だ。

大都市は所得水準が高いことから、自殺率は全国平均より低い。大阪府の場合も、2008年に橋下府政になる以前も全国平均より低かったが、橋下府政以降、差は広がっている。

これは、橋下府政以降、行政が雇用創出や自殺防止などに取り組んだからだと、考えている。

******************************************

※以上、ダイヤモンドオンライン:「高橋洋一の俗論を撃つ」より引用

Posted by 五十嵐かずひこ at

09:24

│Comments(0)