2018年09月20日

ふるさと納税が規制強化された本当の理由

国民からも支持されて順調に寄付金額も伸びているふるさと納税制度。

鶴岡市でも順調に伸びてきたのだが、総務省が返礼品を3割以下にするように指導が入ってから急減した。

嘉悦大学教授の高橋洋一氏のコラムを読めば、

地方創生を官僚のエゴが阻害している実態がよくわかるので以下に転載して紹介する。

***********************************************

2018.9.20

ふるさと納税が時代に逆行する「規制強化」された理由

高橋洋一:嘉悦大学教授

返礼競争が“過熱”していたふるさと納税制度で、野田聖子総務相は、寄付金に対する自治体の返礼費用の割合が3割を超えたり、返礼品が地場産でなかったりする自治体への寄付を、税優遇の対象から外す方針だ。

だが、これは適切だろうか。

野田氏が総裁選不出馬を余儀なくされ、安倍政権の中でも、立ち位置が微妙になった政治的な要因が影を落としていると見たほうがいい。

もともと国民が

税の使い方を選ぶ制度

ネットで、ふるさと納税制度を検索すると、いろいろなサイトが出てくる。出版社の人の聞いても、ふるさと納税に関する本はとても売れるという。

ふるさと納税は、2007年、第1次安倍晋三内閣の時に、当時の菅義偉総務相の発案で創設された。自分で選んだ自治体に寄付すると、払った住民税の一定割合までを税額控除するというものだ。

筆者も当時、内閣参事官で官邸にいて、制度創設を手伝った。

この制度の画期的なことは、税額控除の仕組みと寄付金を合わせているので、事実上、税の使い方を国民が選ぶことができることだ。

これは、政府(官僚)が税で徴収して政府(官僚)が配分するのが公正であるという官僚の考え方とはまったく反している。そのため、ふるさと納税の創設の時、官僚は猛反対だった。

それを、当時の菅総務相が政治的な豪腕で押し通したものだ。

社会学ではチャールズ・チボーの「足による投票」という言葉がある。

好ましい行政サービスを提供してくれる自治体に住民が移動して、住民税などを払い自治体の財政収入が上がる。それで住民サービスもまた充実するから、そうした自治体のほうが生き残るという考え方である。

ふるさと納税は、実際に住民が住所を移転しなくても、財政収入に影響を与えて、好ましい行政サービスを実施する自治体を応援するわけだ。

「足による投票」は、住民に望ましい首長を選挙で選ぶ「手による投票」とともに、よりよい自治体運営を目指すためには不可欠な考え方である。ふるさと納税は、「足による投票」を推進するものと考えている。

今では、総務省のホームページにも、ふるさと納税の意義が出ている。

2015年1月からは、自己負担額の2000円を除いた全額が控除される限度額である「納税枠」が2倍に拡大された。さらに、15年4月以降に行われるものについて、一定の場合に確定申告が不要になる特例が設けられた。

都市部の税収は減収だが

控除額は住民税全体の2%ほど

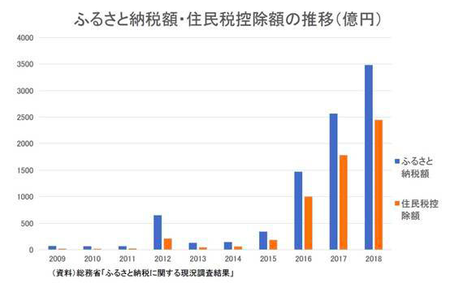

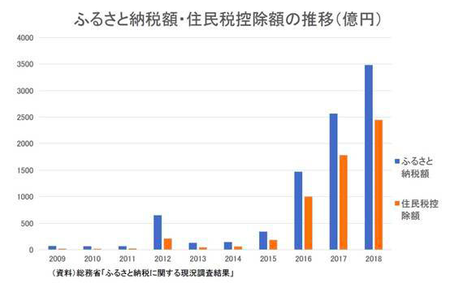

この制度のスタート当初は、納税額は全国で100億円にも満たなかった。だが、震災などが起きると、制度を利用する人が増えた。

災害対応でふるさと納税を使うのには、さすがの役人も抵抗できない。東日本大震災の時には、ふるさと納税は被災地支援ということで大いに活用され、2012年度は649億円になった。

その後13・14年度は100億円台になったが、2015年から拡充策が作られてから急増し、2018年度には3482億円にまでなっている。

ちなみに、2018年度のふるさと納税額は3482億円だが、これに伴う住民税控除額は2448億円で、それも都市部に集まっている。

控除額の大きな自治体は、100億円以上を挙げれば、東京都646億円、神奈川県257億円、大阪府212億円、愛知県180億円、千葉県133億円、埼玉県131億円、兵庫県130億円といった状況だ。

この制度で、都市部の税収が減っているというのは、その通りだが、都市部への極端な税収の偏在を是正するという当初のもくろみ通りに、各自治体の財源をならすことには貢献している。

都市部で得た税収を地方に再分配するのは至難の業である。各地域の利害を代表する政治家や権限維持に固執する官僚のエゴがぶつかり合って、議論は簡単には進まない。

しかし、住民が自ら寄付し、それに応じて税額控除を受けられれば、再分配がうまく進む。

これこそ、菅氏が意図した国民が再配分する仕組みとして、ふるさと納税がうまく機能しているといえる。

政府(官僚)による配分より、ふるさと納税のような国民による配分を導入したほうが、うまく自治体運営できる可能性が広がるのだ。

しかも、全体の控除額は個人住民税収額12兆8179億円の2%にも満たないものだ。この程度なら、地方自治の原則や応益負担を基本にする住民税の根幹を揺るがすことはない。

配分を差配してきた役人には

「目の上のたんこぶ」

ふるさと納税をよく思わない人もいる。中でも税金を集めて配り直すという役人の本性からいえば、ふるさと納税は「目の上のたんこぶ」である。

その中で、過度な返礼品になっているという批判も出ている。ただ、返礼品に上限等の規制は慎重に対応すべきだ。

寄付を受ける自治体が持ち出しまでして高額な返礼品を出しているわけでない。「足による投票」を推進する立場にたてば、過剰な規制はいらない。

そうした規制を望むのは、政府(官僚)による配分が絶対に正しいと考えるからだろう。政府(官僚)による配分には不正もある。「足のよる投票」のほうがよりましだと考えれば、過剰な規制はふさわしくない。

ふるさと納税への規制について、報道される時に、必ず「本来の趣旨」という言葉が用いられる。制度創設に関わった筆者からすると、その言葉は、制度導入に猛反対した総務官僚が使っていたのを思い出す。

つまり「本来の趣旨」というのは「本来、官僚が反対したもの」という意味なのだ。

しかし筆者のところに、制度導入の「本来の趣旨」を聞きに来るメディアはいない。

菅官房長官の携帯料金発言に

対する意趣返しの様相

今回の野田総務相のふるさと納税規制強化を、政治的な側面から見ると、興味深い。

自民党総裁選では、野田総務相も出馬意欲を示していたが、推薦人も集まらなかった。仮想通貨問題で政治家として致命的なミスをしてしまい、結果として出馬さえできなかった。

こうした状況もあって、本来、行うべき携帯料金問題の検討が進まなかったので、菅官房長官が業を煮やしたのだろう。

8月21日の講演で菅官房長官は携帯料金について「4割程度下げる余地がある」と語ったが、この発言は当然のことながら個人的なものではなく、政府の意図だ。

野田総務相は、23日、携帯電話市場の競争促進策などを議論するように情報通信審議会に諮問した。

総務省の携帯料金の担当者は、料金引き下げの菅発言を寝耳に水といっているようだが、担当大臣の野田総務相より先に菅官房長官が総務省の方針を発言するのは、安倍政権内での菅官房長官と野田総務相の現時点の政治力の関係を如実に表している。

今回の野田総務相のふるさと納税規制強化の表明は、携帯料金問題での菅発言に対する筋違いな対応として応えてしまったようだ。これではまるで意趣返しである。

微妙な政治的立ち位置

官僚に利用された?

ふるさと納税は官僚主導のカネの配分よりマシである。というか、官僚は、このふるさと納税の仕組み、つまり「寄付金+税額控除」が、例えば、NPOなど他のものに拡大しないようにしたいというのが本音だ。

これが拡大すると、官僚が差配できるカネが少なくなるからだ。

野田総務相は、ふるさと納税に内心反対の総務官僚に乗せられているだけで、総務省にとってはどうせ次の政権にはいないだろうから官僚の代弁程度の利用価値しかないのだろう。

野田氏は、今回の総裁選に出馬できなかったが、もともと、やりたい政策があるというほどの政策通でもなく政策指向が希薄な人だ。ふるさと納税が大嫌いな官僚の規制案に乗るしかないということだったのなら、哀れな話だ。

(嘉悦大学教授 高橋洋一)

鶴岡市でも順調に伸びてきたのだが、総務省が返礼品を3割以下にするように指導が入ってから急減した。

嘉悦大学教授の高橋洋一氏のコラムを読めば、

地方創生を官僚のエゴが阻害している実態がよくわかるので以下に転載して紹介する。

***********************************************

2018.9.20

ふるさと納税が時代に逆行する「規制強化」された理由

高橋洋一:嘉悦大学教授

返礼競争が“過熱”していたふるさと納税制度で、野田聖子総務相は、寄付金に対する自治体の返礼費用の割合が3割を超えたり、返礼品が地場産でなかったりする自治体への寄付を、税優遇の対象から外す方針だ。

だが、これは適切だろうか。

野田氏が総裁選不出馬を余儀なくされ、安倍政権の中でも、立ち位置が微妙になった政治的な要因が影を落としていると見たほうがいい。

もともと国民が

税の使い方を選ぶ制度

ネットで、ふるさと納税制度を検索すると、いろいろなサイトが出てくる。出版社の人の聞いても、ふるさと納税に関する本はとても売れるという。

ふるさと納税は、2007年、第1次安倍晋三内閣の時に、当時の菅義偉総務相の発案で創設された。自分で選んだ自治体に寄付すると、払った住民税の一定割合までを税額控除するというものだ。

筆者も当時、内閣参事官で官邸にいて、制度創設を手伝った。

この制度の画期的なことは、税額控除の仕組みと寄付金を合わせているので、事実上、税の使い方を国民が選ぶことができることだ。

これは、政府(官僚)が税で徴収して政府(官僚)が配分するのが公正であるという官僚の考え方とはまったく反している。そのため、ふるさと納税の創設の時、官僚は猛反対だった。

それを、当時の菅総務相が政治的な豪腕で押し通したものだ。

社会学ではチャールズ・チボーの「足による投票」という言葉がある。

好ましい行政サービスを提供してくれる自治体に住民が移動して、住民税などを払い自治体の財政収入が上がる。それで住民サービスもまた充実するから、そうした自治体のほうが生き残るという考え方である。

ふるさと納税は、実際に住民が住所を移転しなくても、財政収入に影響を与えて、好ましい行政サービスを実施する自治体を応援するわけだ。

「足による投票」は、住民に望ましい首長を選挙で選ぶ「手による投票」とともに、よりよい自治体運営を目指すためには不可欠な考え方である。ふるさと納税は、「足による投票」を推進するものと考えている。

今では、総務省のホームページにも、ふるさと納税の意義が出ている。

2015年1月からは、自己負担額の2000円を除いた全額が控除される限度額である「納税枠」が2倍に拡大された。さらに、15年4月以降に行われるものについて、一定の場合に確定申告が不要になる特例が設けられた。

都市部の税収は減収だが

控除額は住民税全体の2%ほど

この制度のスタート当初は、納税額は全国で100億円にも満たなかった。だが、震災などが起きると、制度を利用する人が増えた。

災害対応でふるさと納税を使うのには、さすがの役人も抵抗できない。東日本大震災の時には、ふるさと納税は被災地支援ということで大いに活用され、2012年度は649億円になった。

その後13・14年度は100億円台になったが、2015年から拡充策が作られてから急増し、2018年度には3482億円にまでなっている。

ちなみに、2018年度のふるさと納税額は3482億円だが、これに伴う住民税控除額は2448億円で、それも都市部に集まっている。

控除額の大きな自治体は、100億円以上を挙げれば、東京都646億円、神奈川県257億円、大阪府212億円、愛知県180億円、千葉県133億円、埼玉県131億円、兵庫県130億円といった状況だ。

この制度で、都市部の税収が減っているというのは、その通りだが、都市部への極端な税収の偏在を是正するという当初のもくろみ通りに、各自治体の財源をならすことには貢献している。

都市部で得た税収を地方に再分配するのは至難の業である。各地域の利害を代表する政治家や権限維持に固執する官僚のエゴがぶつかり合って、議論は簡単には進まない。

しかし、住民が自ら寄付し、それに応じて税額控除を受けられれば、再分配がうまく進む。

これこそ、菅氏が意図した国民が再配分する仕組みとして、ふるさと納税がうまく機能しているといえる。

政府(官僚)による配分より、ふるさと納税のような国民による配分を導入したほうが、うまく自治体運営できる可能性が広がるのだ。

しかも、全体の控除額は個人住民税収額12兆8179億円の2%にも満たないものだ。この程度なら、地方自治の原則や応益負担を基本にする住民税の根幹を揺るがすことはない。

配分を差配してきた役人には

「目の上のたんこぶ」

ふるさと納税をよく思わない人もいる。中でも税金を集めて配り直すという役人の本性からいえば、ふるさと納税は「目の上のたんこぶ」である。

その中で、過度な返礼品になっているという批判も出ている。ただ、返礼品に上限等の規制は慎重に対応すべきだ。

寄付を受ける自治体が持ち出しまでして高額な返礼品を出しているわけでない。「足による投票」を推進する立場にたてば、過剰な規制はいらない。

そうした規制を望むのは、政府(官僚)による配分が絶対に正しいと考えるからだろう。政府(官僚)による配分には不正もある。「足のよる投票」のほうがよりましだと考えれば、過剰な規制はふさわしくない。

ふるさと納税への規制について、報道される時に、必ず「本来の趣旨」という言葉が用いられる。制度創設に関わった筆者からすると、その言葉は、制度導入に猛反対した総務官僚が使っていたのを思い出す。

つまり「本来の趣旨」というのは「本来、官僚が反対したもの」という意味なのだ。

しかし筆者のところに、制度導入の「本来の趣旨」を聞きに来るメディアはいない。

菅官房長官の携帯料金発言に

対する意趣返しの様相

今回の野田総務相のふるさと納税規制強化を、政治的な側面から見ると、興味深い。

自民党総裁選では、野田総務相も出馬意欲を示していたが、推薦人も集まらなかった。仮想通貨問題で政治家として致命的なミスをしてしまい、結果として出馬さえできなかった。

こうした状況もあって、本来、行うべき携帯料金問題の検討が進まなかったので、菅官房長官が業を煮やしたのだろう。

8月21日の講演で菅官房長官は携帯料金について「4割程度下げる余地がある」と語ったが、この発言は当然のことながら個人的なものではなく、政府の意図だ。

野田総務相は、23日、携帯電話市場の競争促進策などを議論するように情報通信審議会に諮問した。

総務省の携帯料金の担当者は、料金引き下げの菅発言を寝耳に水といっているようだが、担当大臣の野田総務相より先に菅官房長官が総務省の方針を発言するのは、安倍政権内での菅官房長官と野田総務相の現時点の政治力の関係を如実に表している。

今回の野田総務相のふるさと納税規制強化の表明は、携帯料金問題での菅発言に対する筋違いな対応として応えてしまったようだ。これではまるで意趣返しである。

微妙な政治的立ち位置

官僚に利用された?

ふるさと納税は官僚主導のカネの配分よりマシである。というか、官僚は、このふるさと納税の仕組み、つまり「寄付金+税額控除」が、例えば、NPOなど他のものに拡大しないようにしたいというのが本音だ。

これが拡大すると、官僚が差配できるカネが少なくなるからだ。

野田総務相は、ふるさと納税に内心反対の総務官僚に乗せられているだけで、総務省にとってはどうせ次の政権にはいないだろうから官僚の代弁程度の利用価値しかないのだろう。

野田氏は、今回の総裁選に出馬できなかったが、もともと、やりたい政策があるというほどの政策通でもなく政策指向が希薄な人だ。ふるさと納税が大嫌いな官僚の規制案に乗るしかないということだったのなら、哀れな話だ。

(嘉悦大学教授 高橋洋一)

Posted by 五十嵐かずひこ at

08:15

│Comments(0)